有人说,我走过最长的路,就是保险的套路。

买的时候三分钟下单,出险理赔的时候却是这不赔那也不赔。

销售人员口口声声说一分钱一分货,但别人却花一半的价格就能享受到更好的保障。

保险中的套路,你走过的我都走过,下面,我们一起来扒一扒。

套路一:“贵”就是“好”

在我们传统消费观念中,“一分钱一分货”早已深入人心,认为贵的就是比便宜的好,较高的价格通常也反映了较好的质量。

但对于买保险这件事来说,还真不是那么回事。

你以为买保险一分钱一分货,实际上,双倍的价格,一半的保障,妥妥的智商税。

我们就拿两款重疾险来举例:

同样的保障:重疾+中症+轻症+身故,A 产品要比 B 产品贵出 30% 左右,而且A产品是捆绑身故责任的,相比而言,B产品更加灵活。

所以,贵就一定好吗?不见得吧。

除去身故责任不说,A 产品轻症和中症的赔付比例都比 B 产品低 10% ,如果基本保额是50万的话,A 产品要比 B 产品少赔 5 万,不仅价格贵,保障还差。

那么,为什么有的保险价格贵那么多呢?

其实保险定价与“预定费用率”也有很大的关系,说白了也就是保险公司的运营费用,有的公司每年广告费都要花上百亿,自然也提高了产品的成本,但我们总不能为他们的广告费用买单吧。

避坑小技巧:拒绝偷换概念,贵≠好!

① 在保险这种信息不对称的行业,很难单凭价格来判断一款产品的好坏。

② 买保险就是买保障,把钱花在刀刃上,性价比高才是王道。

套路二:两年之后,不赔也得赔

保险行业一直流传着这样一句话:“带病投保不可怕,只要熬过两年,保险公司不赔也得赔”。

这项规定,我们把它通俗的称为“两年不可抗辩”。

但设置这项条款的本意是为了在有争议的情况下,对消费者进行保护,而不是我们用来恶意骗保的“尚方宝剑”。

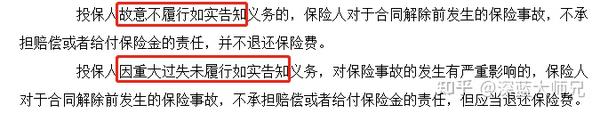

《保险法》第十六条第 4、5 款有规定:

也就是说,不管在两年内还是两年后,如果投保人有“故意不如实告知”的欺瞒行为,或“因重大过失未如实告知”能影响保单承保结果,一旦被保险公司发现并给出证据,就有可能被解除合同并拒赔,甚至不退还保费。

我举个裁判文书网的真实案例:

在这个案件中,周某在 2012 年做脑肿瘤切除术时,就曾获得平安人寿的重疾理赔,2014 年再度投保,却没有如实告知病史,主观恶意非常明显。

虽然出险距合同成立有 5 年之久,但“脑恶性肿瘤”属于合同成立之前就有的疾病,对于这种故意带病投保的恶行,法律绝不会偏袒。

避坑小技巧:健康告知不规范,理赔被拒两行泪!

① 两年不可抗辩的前提是“如实告知”,刻意隐瞒,会被保险公司判定为“骗保行为”,从而被拒赔。

② 我国大陆地区采用的是“有限告知”原则,即问什么答什么,没问到的一个字也不用说。

套路三:有病赔钱,没病返钱

有病赔钱,没病返钱,这类返还型保险相信大家都不陌生。

返还型重疾险其实就是“重疾险+两全保险”的组合,两全指的是生死两全,保生又保死。

也就是说,如果在保障期内健康平安,保险公司给你返保费;如果在保障期内身故,保险公司便赔你保额。

这类保险之所以备受追捧,就是抓住了人们“既想保障又不想花钱”的讨便宜心理;不过,你看重的是未来几十年后返回来的保费,保险公司则盯上了你现在多交的保费。

你以为四舍五入=没花钱,实际上韭菜竟是你自己。

不花钱得保障,看似薅了保险公司的羊毛,实际上已经成了任人宰割的韭菜;我们来看个例子:

从案例中,我们不难看出返还型重疾险的3个弊端:

(1)价格太贵

如果不附加返还,每年保费9000元,累计保费18万。

如果附加返还,每年保费18337,累计保费36.7万。

想要“返还”这项保障,那我们就得付出“一倍保费”的代价,20年交下来,就得小20万。

(2)返还条件有限制

要想把交的钱拿回来,还得满足这两个条件:

- 活到约定年龄,这款产品的约定年龄是66岁;

- 中途不能出险,要是66岁之前发生过理赔,返钱的计划就泡汤了。

未来几十年,生死难料,大病也无法预估,所以,返钱的门槛还是比较严格的。

(3)收益太低

返还型保险的本质,就是比普通重疾险多交了很多保费,然后保险公司把多交的钱拿去投资,几十年后把已经贬值很多的本金,再加一点点利息返还给我们。

这个案例就很典型,为了返还,需要多投入保费:9337×20=18.7万,30多年后才能返还40.3万。

这其实也就相当于我们定期储蓄了一笔钱,到时一次性领出来而已,只不过收益低的可怜,年化收益只有2.9%。

避坑小技巧:返还型保险性价比太低,劝你冷静!

① 返还型保险保费高、收益低,对于普通工薪家庭来说不是好的选择;建议大家选产品时,尽量把钱花在刀刃上。

② 如果选择购买“消费型”保险,把省下的钱拿去储蓄、定投,投资收益会更高。

套路四:一字之差,一分不赔

保险之所以被冠上“这不赔,那不赔”的帽子,很多时候其实也体现在理赔细节上。

比如,意外险中的一字之差,就一分不赔。

意外险可以说是最便宜的险种,只要几百元,就能买到上百万的保额。

但就是这么便宜的产品,也暗藏许多猫腻。

我们都知道,意外险的核心保障之一就是“伤残”,虽说意外非死即伤,但毕竟伤占大头。

通常来说,保险公司一般会根据伤残评定等级,赔付对应比例的保险金。

伤残分十个等级,一级最重、十级最轻,如一级赔付100%、二级赔付90%,以此类推。

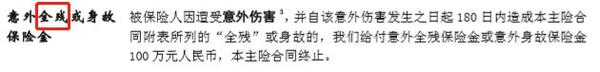

而有的意外险却只保全残,可谓是居心叵测,比如下面这款产品:

全残是什么概念,在意外事故中至少得双眼永久失明或者直接全身瘫痪才行,理赔门槛陡然提升了好几个等级。

所以,买意外险一定要擦亮眼睛,千万不要被保险公司的文字游戏迷惑,买了赔不了就得不偿失了。

避坑小技巧:条款细节很重要,一字之差差很远!

购买保险前,一定要仔细阅读投保须知、投保约定、责任免除。

总之,不管是条款中的猫腻,还是自己的粗心大意,一字之差都有可能被保险公司拒赔,我们要谨慎+细心。

套路五:一张保单保所有

如果有这样一张保单摆在你面前:“意外磕碰摔伤能赔,得大病能赔,身故全残也能赔”,一张保单保所有,你会不会心动?

听上去是不是很不错,一张保单「啥都能保」,解决了所有的问题。

但实际上,保障缺斤少两,啥都保不好。

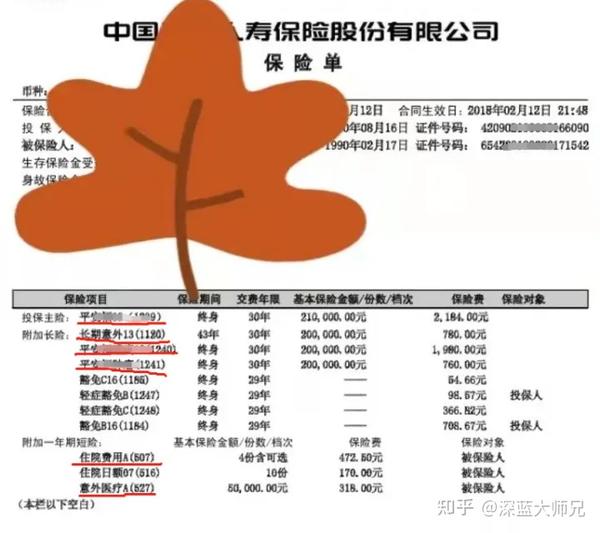

全家桶式的保险产品绝大多数都是“一个主险搭配若干个附加险”来组合的,以下面这份保单为例:

主险是21万的终身寿险,另外搭配了20万的终身重疾险+20万的长期意外险+5万元的意外医疗+杂七杂八; 身故、意外、医疗和大病风险都保上了,看上去还挺不错,但其实很多坑就在细节中。

坑一:寿险和重疾险保额共用,二赔一。

如果生了大病重疾险赔了 20 万,寿险就只剩下 1 万。

相当于你交了两份钱,只获得一份保障,这赔本买卖,我们就不凑热闹了吧。

坑二:意外险的保障,垃圾的很。

20 万保额一年 780 元,而一年期的意外险 50 万保额一年才 100 多,保费贵了十几倍,而且还没有意外医疗保障。

虽然又另外附加了一份意外医疗,但一年得 318 元,抢钱呢?这个价钱可以买到 100 万保额,而且身故/伤残/意外医疗/住院津贴/猝死保障一应俱全的意外险,保障不知道好了多少倍。

坑三:整体保障太差,价格太贵。

保额整体偏低,20万俨然不能满足现在的消费水平;而5000多元的保险配置,足够让这保障翻上一番。

85512

85512

84521

84521

84400

84400

84054

84054

83521

83521

82145

82145

81250

81250

80125

80125

78451

78451

78219

78219

75812

75812

75810

75810

75800

75800

75512

75512

74512

74512

72483

72483

72399

72399

72311

72311

72024

72024

90958

90958

88360

88360

88125

88125

87804

87804

80845

80845

78421

78421

78412

78412

78052

78052

77130

77130

77126

77126

85412

85412

84512

84512

84152

84152

84125

84125

83541

83541

98541

98541

97452

97452

96541

96541

95568

95568

94512

94512

85475

85475

84571

84571

84570

84570

84512

84512

79854

79854

先生

女士

获取验证码

为您分配专属规划师...

当前分配任务已满,一个工作日内专属规划师将与您联系,请留意(0755)开头的深圳号码